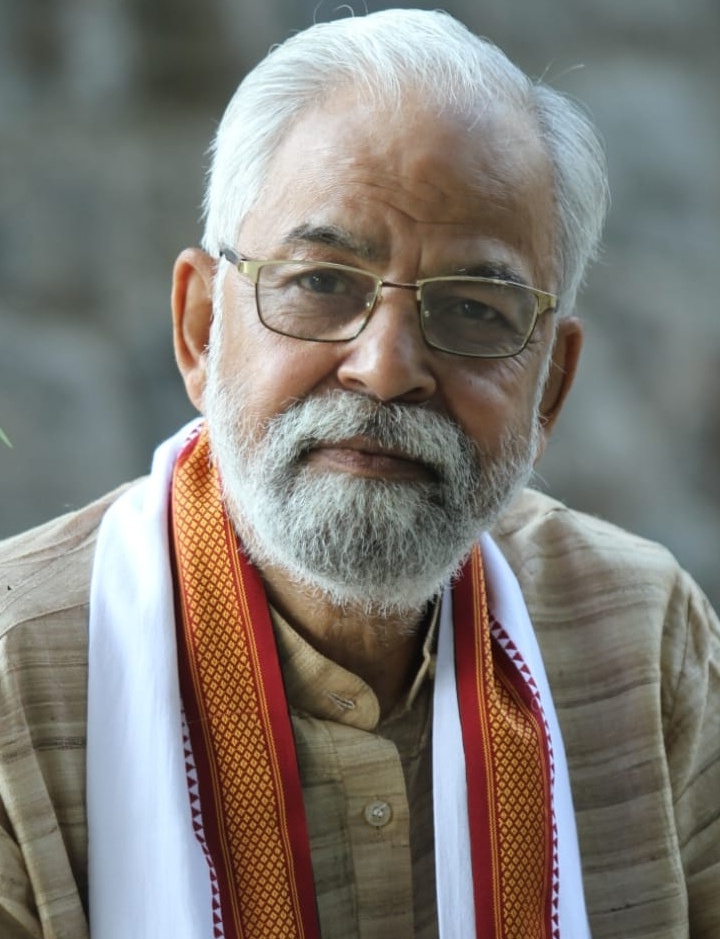

लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं पर्यावरणविद हैं।

www.daylifenews.in

मौसमी बदलाव ने समूची दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। असलियत में मौसमी चक्र में आ रहा यह अप्रत्याशित बदलाव जलवायु परिवर्तन का संकेत तो है ही, जिसके चलते देश को पिछले दिनों जरूरत से ज्यादा या कम समय में अत्याधिक बारिश का सामना करना पड़ा है। यह मौसम में आये बदलाव का ही नतीजा है कि लगातार जारी वर्षा और हिमपात के कारण मैदानी और पर्वतीय इलाकों में गर्मी से तो राहत मिली है लेकिन लोगों की दुश्वारियां और बढ़ गयी हैं। लगभग चार दशक बाद अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही उत्तराखंड में पहाड़ बर्फ से लद गये हैं। इससे लोग अक्टूबर में ही दिसम्बर जैसी सर्दी का अहसास कर रहे हैं। पर्वतीय राज्यों में हिमपात और बर्फवारी से ठंड के साथ परेशानियां बढ़ रही हैं। मौसम का यह बदलाव देख लोग हैरान हैं। वैज्ञानिक इसे पश्चिमी विक्षोभ का परिणाम बता रहे हैं। जाये तो भारत जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में सर्वाधिक प्रभावित देशों में से है जहां पिछले तीन दशकों में यानी 1993 से 2022 तक की अवधि में यहां सूखे, लू और अन्य चरम मौसमी घटनाओं से 80 हजार से ज्यादा मौतें हुयी हैं। खास चिंता की बात यह है कि इनमें 180 अरब डालर का आर्थिक नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत चरम मौसमी घटनओं से प्रभावित होने वाला देश है। हाल ही में सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ‘ एन विस्टेट्स इंडिया 2025 : पर्यावरण सांख्यिकी की आठवीं रिपोर्ट’ ने इस संकट की भयावहता को उजागर करने का काम किया है कि पिछले 25 बरसों में चरम मौसमी घटनाओं में 269 फीसदी की विस्फोटक बढ़ोतरी दर्ज हुयी है। यह न केवल मानवीय क्षति को ही दर्शाता है बल्कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों को और इसके खिलाफ तत्काल समन्वित कार्यवाही की जरूरत को भी रेखांकित करता है। यह आंकड़ा भारत के सामने खड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों का एक कड़ी चेतावनी संकेत भी है। यह भी गौरतलब है कि चरम मौसमी घटनाओं में 269 फीसदी की बढ़ोतरी अचानक नहीं हुयी है जो कई कारकों का नतीजा है। उसमें जलवायु परिवर्तन एक अहम कारक है। आई पी सी सी की रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि मानवीय गतिविधियों से उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों ने गर्मी की लहरों, असमान्य बारिश और चक्रवातों की तीव्रता को बढ़ाया है।

जहां तक इस मानसूनी मौसम का सवाल है, इस बार अप्रत्याशित बारिश के चलते जहां देश के अधिकांश हिस्से बाढ़ और जलभराव की समस्या से जूझने को विवश हुए, वहीं वर्षा जल जनित दुश्वारियों से भी वे बेहाल दिखे। वह बात दीगर है कि बारिश के भीषण कहर से देश के मैदानी इलाके भी अछूते नहीं रह सके जबकि सबसे अधिक इसका खामियाजा देश के पर्वतीय राज्यों यथा उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और पंजाब को भुगतना पड़ा। इन राज्यों में ऐसे हालात बने जिससे मानसून का असर असामान्य रूप से तीव्र और पहले से बिल्कुल अलग ही रहा। मैदान में लगातार बारिश का कहर इसी का नतीजा रहा। इस बार तो आफत की बारिश की मार ने राजस्थान तक को नहीं बख्शा। दो सक्रिय पश्चिमी विछोभ, हरियाणा में चक्रवाती स्थितियां, बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र ने हालत को और विषम बना दिया। जहां तक हिमालयी राज्यों का सवाल है,वहां भूस्खलन की घटनाओं में बढ़ोतरी के पीछे अनियंत्रित निर्माण की अहम भूमिका है। इसमें अनियोजित पर्यटन और बांध आधारित बिजली परियोजनाओं का इन घटनाओं और इनसे होने वाली मौतों का आंकड़ा बढाने में प्रमुख योगदान है। फिर अपर्याप्त आपदा प्रबंधन और जन जागरूकता की कमी को भी नकारा नहीं जा सकता।

इसमें किंचित भी संदेह नहीं है कि अब भारतीय मानसून की प्रकृति बदल रही है। कभी सूखे जैसी स्थिति और कभी रिकॉर्ड तोड़ वर्षा का सामना अब आम होता जा रहा है। महासागरीय परिस्थितियां और क्षेत्रीय दबाव तंत्र मिलकर मानसून को अप्रत्याशित बना रहे हैं। भीषण बारिश की मार झेल रहे इन राज्यों में भूस्खलन की जितनी अधिक घटनायें हुयीं, वह एक रिकार्ड है। दुख इस बात का है कि आज भी भूस्खलन का सिलसिला वहां बेरोकटोक जारी है। यह चिंतनीय है। जाहिर है यह सब अनियोजित विकास, अनियंत्रित निर्माण और पहाड़ी राज्यों में पहाड़ हो या नदियों या प्राकृतिक संसाधनों से अनावश्यक छेडछाड का नतीजा है। दरअसल इस बार इस विनाश का अहम कारण पूर्वी-पश्चिमी हवाओं में टकराव तो है ही, जबकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी ऐसा हुआ है,पर इस बार कुछ ज्यादा ही हुआ है। क्योंकि दो पश्चिमी विक्षोभ लम्बे समय तक इस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र भी काफी समय तक बना रहा है। सबसे अहम परिवहन, उद्योग, वनों का कटान वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का बड़ा कारण है जिससे पृथ्वी का वैश्विक तापमान बढ़ता है। फिर इस इलाके में ज्यादा बारिश का होना भी एक कारण रहा है, कमजोर आधारभूत ढांचों का निर्माण और जल निकासी का समुचित उपाय न किया जाना भी अहम वजह रही है। इसके साथ ही साथ अलनीनो जैसी प्राकृतिक घटनायें भी मौसम को प्रभावित करती हैं। इसका दुष्परिणाम भारत समेत दूसरे देशों में सूखे का कारण बनता है। इस सच्चाई को दरगुजर नहीं किया जा सकता। यह एक कटु सत्य है कि जलवायु परिवर्तन वायुमंडल को गर्म कर रहा है। वह उसकी नमी धारण क्षमता को भी बढ़ा रहा है। इससे ही भारी वर्षा की आवृत्ति और तेजी में बढ़ोतरी होती है। इसीलिए दुनिया के वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन पर अंकुश के लिये विश्व समुदाय पर जोर दे रहे हैं।

गौरतलब है कि पृथ्वी का अपने झुके हुए अक्ष पर सूर्य के चारो ओर घूमना और वायुमंडलीय घटनायें यथा तापमान, हवा और दबाव में बदलाव मौसम के बदलाव में अहम भूमिका निबाहते हैं। इसमें दो राय नहीं है। सच्चाई यह भी है कि यह कोण के साथ बदलता है और लगभग 41,000 वर्षों में यह 22.1 डिग्री से 24.5 डिग्री हो जाता है। जब यह कोण बढ़ता है तब गर्मियों में गर्म और सर्दियों में और ठंडी हो जाती है। जबकि तापमान में बढ़ोतरी की दर का यदि आकलन किया जाये तो अगले दो दशक तक तापमान दो डिग्री तक पहुंच जायेगा। इसका कारण वैश्विक ऊर्जा उपयोग की दर का तेजी से बढ़ते जाना है। नतीजतन मौसम में अप्रत्याशित बदलाव होंगे। गौरतलब है कि वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से दो डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के पेरिस शिखर सम्मेलन का लक्ष्य हासिल करना अब मुश्किल हो गया है। इसके परिणामस्वरूप तेजी से बढ़ते वैश्विक तापमान से आर्कटिक की बर्फ पिघलने में बढ़ोतरी होगी। नतीजतन आने वाले 20-30 वर्षों में अटलांटिक महासागर की वर्तमान प्रणाली अटलांटिक मेरिडेयनल ओवर टर्निंग सर्कुलेशन बंद हो सकता है।

दरअसल पृथ्वी की धुरी 23.5 डिग्री झुकी हुयी है। इस झुकाव के कारण ही पृथ्वी के अलग अलग हिस्से साल भर सूर्य की किरणों को अलग अलग मात्राओं में हासिल करते हैं। इसे यदि यूं कहें कि पृथ्वी का झुकाव विभिन्न गोलार्द्ध को सूर्य की रौशनी प्रदान करता है। इस प्रक्रिया के अनुरूप ही ऋतुयें बदलती हैं। इसके दूसरी ओर तापमान, आद्रता और वायुदाब में हुआ तात्कालिक परिवर्तन मौसम को तेजी से बदलने में प्रभावी भूमिका का निर्वहन करता है । जबकि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होने वाली हवा उष्मा और आर्द्रता को स्थानांतरित करती है। फिर वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन सीधे-सीधे तापमान और आर्द्रता को प्रभावित करता है जिससे मौसम के पैटर्न में बदलाव होता है। असलियत में मौजूदा मौसमी बदलाव महासागरीय हालातों से जुड़ा हुआ है। प्रशांत महासागर में अलनीनो कमजोर पड़ चुका है। ला-नीना के आसार हैं। यह हालात मानसून को और अधिक सक्रिय करती है।सितम्बर के महीने में बारिश की भयावहता की यही मुख्य वजह रही।

इसमें दो राय नहीं कि अत्याधिक तापमान और जलवायु से जुड़ी दूसरी चरम घटनायें लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। अत्याधिक तापमान न केवल कमजोर समूहों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है बल्कि वह नींद में भी खलल डालता है। नतीजतन जहां एक ओर नदियां, झीलें और मिट्टी सूख रही है,परिणामत: उनसे जुड़े-निर्भर जीवों पर भी संकट मंडरा रहा है। साथ ही आग लगने का खतरा बढ गया है और कृषि उत्पादन पर गिरावट का खतरा मुंह बाये खड़ा है। इसमें भी दो राय नहीं कि चरम मौसमी घटनाओं में सामाजिक रूप में महिलायें और बच्चे सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। गर्मी की लहरें हृदय रोगों और बाढ संक्रामक रोगो के विस्तार में अहम भूमिका निबाहते हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पर विकास को बाधित करते हैं। ऐसे हालात में देश की स्वास्थ्य एजेंसियों का दायित्व काफी बढ़ जाता है। उनको ज्यादा सतर्कता का परिचय देना चाहिए। सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि मौसमी बीमारियों को वायरल, डेंगू, मलेरिया का साथ मिल रहा है। फिर टायफायड के मामले भी बढ़े हैं।

डब्ल्यू एच ओ के अनुसार हर साल दुनियाभर में 6.5 लाख लोग इन्फ्लूएंजा की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। ऐसे माहौल में हम अमरीका की स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोधार्थियों के इस दावे को नजरंदाज नहीं कर सकते कि एशिया और अमरीका के 21 देशों में जलवायु परिवर्तन के चलते 1995 से लेकर 2014 के बीच सालाना औसतन 46 लाख डेंगू के मामले सामने आये। इस दौरान डेंगू के मामले 18 फीसदी बढ़े। यही नहीं आने वाले 25 सालों में इनकी तादाद बढ़कर तीन गुणा से भी ज्यादा हो जायेगी। जाहिर है मौसमी बीमारियों के साथ-साथ हमें डेंगू और मच्छर जनित बीमारियों के खिलाफ भी युद्ध स्तर पर काम करना होगा। वैसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बाबत राज्यों को सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिये हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मच्छरों को पनपने ही नहीं दिया जाये और डेंगू व मलेरिया पर प्रभावी नियंत्रण के लिए निवारक उपाय अपनाये जायें। तभी मौसम की मार के दौर में इन बीमारियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। (लेखक का अपना अध्ययन एवं अपने विचार हैं)